下图是挪威的一个“小区”,耗资2.5亿美元,占地4500平方米,拥有教堂、医院、图书馆、足球场等一系列配套设施。

每个人都可以住在酒店风格的房间,里面配备冰箱、电视和浴室,还有影音室、图书馆,以及配备攀岩墙的健身房和顶级医疗设备,连家具都是由专业设计师量身定制的。

你会想住在这里吗?

最近我认识一位护士陆彼岸,她就在类似的监狱里工作,只是地点从挪威换到美国西雅图。她管辖的犯人,既有盗窃、吸毒这种轻犯,也有轰动美国的连环杀人犯。

罪犯们在监狱里养狗种花,能免费读大学,出狱前就能得到跨国企业的聘用书。

荒谬的是,在她居住的西雅图,市中心遍布流浪者的帐篷营地,瘾君子就在街上公然吸毒,警察看见了抢劫也不管。

挪威的监狱

城市一片狼藉,监狱里却像一块世外桃源,这让她感觉里面比外面更安全,直到她被一位疯狂的老太太吓了一跳。

以下是她的讲述。

我的病人是连环杀手

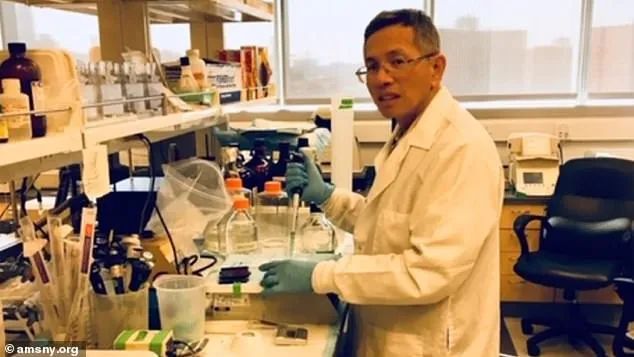

我在美国华盛顿州女子监狱做精神科的开业护士。

开业护士是香港的翻译,台湾叫护理医生,就是有处方权的护士,病人看开业护士和看医生是一样的。

与男子监狱不同的是,女子监狱的犯人轻罪比较多,最常见的与吸毒相关,是贩毒、抢劫这种轻罪。她们多是从犯,在一起案件里起到抚衬作用,比如帮人放哨,男朋友杀了人帮忙扛尸等等。

十恶不赦的确实有,连环杀手也确实有,但是少。

第一个吓到我的是一位老太太。她面目慈祥,走在街上,你绝对不会认为她是一个凶手,就是一个邻家老太太。

当时我跟她复盘她的药,我说为什么你既有口服药,又有注射药,还是同一种药?

瞬间,她的眼神变得极其冷酷凶狠。她说,如果我不吃口服药,他们会给我打针。

我问,为什么。

她说,因为我从不觉得我有病。

后来我才知道,她是典型的反社会人格,亲手把自己三个孩子杀了。她认为自己是救他们,人生太苦,早点送他们超脱。

她犯案的时候40多岁,估计要在这里待一辈子。她的丈夫,也就是被她杀掉三个孩子的父亲,到现在还不停地往监狱里给她打钱,给她寄各种东西,生怕她在监狱里过得不好。可以想象她在外面的时候,是如何控制她丈夫的。

她经常对空气说话,跟我们看不见的东西交流。她跟狱友说,她孩子的脸就在墙上挂着。这是典型的精神分裂症,但她不承认有幻觉。我们告诉她,这是妄想,不是真的,她仍然不愿意相信我们。

她总觉得有人害她,总说别人给她的食物下毒,所以三天两头一会不吃饭,一会不喝水。严重的时候,得当着她的面,给她开一瓶装水。她只喝瓶装水。

这种反社会人格加上精神分裂症,是最难治的,因为她没有自知力,也不承认自己有病。我们给的药,她有时候愿意吃,有时候不愿意吃。

犯人们在教室里上课

如果是一个病人认知正常,不愿意吃药,是有权拒绝吃药的。她是少有的几个,必须强制用药的病人之一。

我们要专门做一个听证会,至少两到三个像我一样的医生,或者开业护士一起投票,决定是否需要给她强制用药。这是有法律效力的。

通常给病人的药都是口服药。如果哪一天强制用药的病人拒绝吃口服药,那么就换成同一个口服药的注射版。

给病人发药的时候,两个护士加三个狱警,五个人同时出场,如果病人乖乖吃口服药,团队散伙,如果不吃口服药,三个狱警马上把她压住,护士给她打针。

我们总是希望治疗能够给人带来正向的改变,但是事实上,在这个人群里边,很可能你看不到正向的改变。这就是为什么,这里的医生离开时失望又沮丧。可能一辈子花几十年下去,没有任何起色。

作为一名医者,这是很紧张的一件事情。

那位老太太已经治疗十几年了,病情没有任何起色。

华盛顿女子监狱差不多关着800人,像老太太这样病情没有起色,只能靠药物勉强维持的病人不少,所有病人的精神类用药都是我来负责。

国内的家人无法理解我的工作,不知道为什么要在一个充满罪犯和精神病人的地方工作。我很难向他们解释,我工作的监狱和一般人想象中的监狱,完全不一样。

我为什么要来这里工作

如果你第一次来到华盛顿州女子监狱,过了三道门以后,完全不觉得是在监狱里,更像一个社区大学。有宿舍区,有教学楼,有办公楼,我们相当于校内的医务室。

这里还有一栋母婴楼,专门给妈妈和孩子的。这些罪犯进来前怀孕了,生下孩子之后,孩子可以跟她们一起待到三岁左右。现在这个院子里面有三个孕妇,四个刚出生的孩子,以及他们的妈妈。

楼里面有育婴房,有小孩玩的地方,有滑梯,有花园。

女子监狱的犯人穿的是灰色棉质、戴帽衫的衣服,有点像运动衫,不像男子监狱的犯人穿橙色监服,所以完全感觉不到她们是犯人。

我第一次来到这所监狱参观的时候,看到一个妈妈抱着孩子,推着小孩的童车在花园里面散步。

当时很恍惚,我是不是走错地方了?

两个妈妈陪孩子在母婴楼的院子里散步

我已经在华盛顿州生活十多年,一直在公务员系统,最早一份工作是在军人事务部,专门为退役的美国军人做康复理疗,后来负责华盛顿州所有养老院,相当于养老院系统的检察长,直到去年十二月开始做开业护士。

我主要是管精神备用类的处方药,也会做短程心理治疗。

每个病人都有自己的心理治疗师,我主要负责药,每次给他们调药的时候,我要是有多余时间,就会跟他们一起,复习一下他们学过的情绪调节技巧。这些技巧,他们已经从心理治疗师那边学过了。

有时候,她们会跟我讲最近遇到的麻烦。比如案子被重审了,可能要延长刑期,或者家人去世了,她没有办法参加葬礼,这种情况会增加焦虑,我就会做短暂的心理咨询。

这个职位,招到我之前已经空置了一整年。满员工的状态,应该是一个全职医生加一个半职医生,再加一个兼职的开业护士。目前为止只有我一个人,另外一个半医生到现在也没招到。我一个人从去年十二月撑到现在。

介绍我来这个职位的精神科医生,在华盛顿州女子监狱工作了26年。

她已经一个人撑了很久,该到退休的年纪了。我进来以后,再也没找到合适的医生,招过几个临时合同的医生过来顶一下,几个星期就走了,没有什么人愿意长期待在这里。

母婴楼里的活动室

因为这个职位属于精神科一个亚专科,叫司法精神科,工作环境在司法机构里。医生需要经过特殊的培训之后,才可以到这种工作岗位。然而不是很多人愿意接受这个训练,谁愿意拿到精神科的执照到监狱来工作?

唯独那位精神科医生,她对病人有绝对超乎常人的同情心和热情。

她愿意为病人争取一切可以帮她们争取的东西。包括有些病人由于强烈的社交焦虑,没有办法上学(在监狱里都是可以读书的)。她就帮人家写一个特殊医嘱,说这个学生很可能会翘课,但是她并不是真的想翘课,而是社交焦虑发作的时候,她没有办法出门,请老师能够理解,让同学帮她带回作业。

很多病人到现在还很怀念她,都说她是她们这辈子见过最好的医生。

监狱福利始于一座最危险的监狱

大概十多年前,我在路易斯安那州读书,当时就接触过美国监狱。

我的护理老师在路易斯安那州立监狱做临终关怀,我跟着她,去那座监狱做临终护理的志愿者。

路易斯安那州立监狱,俗称安哥拉监狱,修建于1901年,最早是美国奴隶制时期的一座种植园,奴隶制废除后被改造成监狱。电影《乱世佳人》中,斯佳丽用囚犯给她的种植园干活,就是这座安哥拉监狱。

现在的安哥拉监狱

这是美国最危险的一家监狱,里面关押的是美国最严重的重刑犯,判三五百年那种,85%的罪犯都死在里面,终身不能出狱。

监狱里的犯人都要戴手铐、脚镣,到处都是高墙、铁丝网和岗哨。进去的时候层层关卡,除了狱警,即使工作人员也不允许有钥匙。

我作为志愿者,进去前要签一个生死状。如果监狱里面的囚犯准备越狱,他们很可能会劫持我们作为人质,逼狱警开门。协议上面说,他们会尽全力解救我们,一旦无法解救,他们有权力选择不救我们。

有一次,我跟着老师走过一处单独的监仓。老师告诉我,里面关押着一个全美国著名的连环杀手,是唯一一个监仓里装有摄像头,被二十四小时监控的囚犯。

他的名字叫德里克·托德·李,在路易斯安那州残忍夺走 28 条人命,被称为“巴吞鲁日连环杀手”。他对猎物的无差别选择,使破案难度极大,其中一个受害者就是我老师的同学。

遭到逮捕后,德里克被判处死刑。接下来的十年里,他不断上诉,又拒不供出一些受害者的埋尸地,很多案件因此无法结案,死刑也一直被拖延。直到2016年1月,他死于心脏病并发症。

遭到逮捕后的德里克·托德·李

安哥拉监狱改变了美国监狱,因为1995年1月,安哥拉监狱迎来一位新任狱长伯尔·该隐。

他是一位虔诚的基督徒,希望将监狱改造成一个基督教的宗教环境。他认为,这些囚犯已经用他们一辈子的囚禁赎罪了,在临终这一刻,应该有机会得到上帝的原谅,所以他就为犯人争取一个临终关怀项目。

在这个项目以前,安哥拉监狱的犯人快要死的时候,被关在一个单独的监仓里面,任凭犯人在里面呻吟,慢慢到没声音了为止。

临终关怀需要人力和药物。狱长没有办法从州政府的财政支出里得到支持,就找当地的护理协会,找一些已经退休的护士,看谁愿意来支持。天主教的几个护理组织,愿意来帮他做这个事情,这样算是有人力了。

临终关怀很重要的是止痛药和镇静药,常用的是吗啡。如果病人得不到吗啡,是没有办法很舒服地走的。监狱长就去药厂寻求捐赠。

整个临终关怀项目,没有用纳税人的一分钱。

护士们不可能每天在监狱里面伺候病人,他们就教这些囚犯的朋友。挑出表现良好的、跟他们关系好的狱友,来帮忙照顾这些临终的病人。

谁愿意承担照顾病人的任务,就能降低安全级别。原来要戴手铐脚镣的,可以不用戴脚镣,手铐换成铁链更长的。还可以跟临终病人一起搬到环境更好的房间里。

当然还是监狱里的房间,没有真正的窗子,在墙上画着假窗。监狱里没有床,就是一块硬板,相当于床铺,他们可以和临终病人睡真正的床。

护士们教会他们怎么给病人翻身、擦身,喂流质食物,在病人已经无意识的状态下,怎样探知病人正在经历疼痛,根据他的体征表现,判断是不是要让护士给他增加吗啡。

当然,药是不能让犯人碰的,必须护士给。

项目开始以后,出其不意地,囚犯中的暴力事件显著减少。大家都想要成为志愿者,所以表现良好。那些重刑犯,学会做拼布工艺,把做出来的艺术品拿去拍卖,然后用拍卖得到的钱来支持项目继续。

临终关怀项目已经持续很多年。安哥拉监狱是全美国第一个做这项目的,现在已经普及到很多监狱。

从我去了安哥拉监狱起,我的眼中只有病人,没有犯人。他们在我面前就是饱受病痛折磨的一个人而已。

教犯人种花、养狗、修飞机

在华盛顿州女子监狱,犯人福利比安哥拉监狱更好,是可以读书的。

有意向要读书的犯人,需要经过评估。第一个评估标准是年龄,第二是她以前做过什么,第三是根据她犯的罪。综合评估以后,她就可以在监狱里读书,想读多少读多少。

我手上有一个杀人犯,她被判了三十几年,小学二年级就退学,连字都不认识,治疗同意书都不会签,看不懂,需要给她口头解释。七年下来,她读完高中,目前在读大学。

还有一个犯人,进来大概有十一年,在这里补完高中,读完本科,现在读硕士。对于这些高中都没读完的人,本地有一个社区大学派老师进来教,每天都有老师进来授课。这些全是免费的。

华盛顿州立女子监狱还有很多教育培训的项目,其中有两个王牌,一个是驯狗师,一个是园艺师。

两个项目本身对她们的心理健康非常有益。你要么跟动物一起工作,要么是跟植物一起工作。看一个种子种下去,长出来开花结果,这个过程本身就是对心理治疗有好处的。

监狱里一年四季都有花,非常漂亮,就是学园艺的这些学生种的。

华州女子监狱的园艺师培训

如果是驯狗师,犯人会被分配一只狗。一般来讲是拉布拉多犬或者是其他智商比较高一点的犬种。这种狗先筛选出来,性情沉稳温和,不会上窜下跳,适合做疗愈犬的。狗跟着这个学生在一起住两年,形影不离。

两年当中,这个人要学会照顾狗,也就是教她们怎么爱一个动物,怎么爱其他人。狗也要学很多技能,包括给盲人导航,给有情绪障碍的人提供情绪支持,包括靠闻嗅,知道糖尿病人是否血糖偏低了。

等到两年期满,狗狗毕业,就会被分配给盲人或者是有残障的人。狗被送走,犯人会再分配到另外一只狗,直到她出狱。

出狱以后,她可以开驯狗公司,专门帮别人驯狗。

犬类美容师训练班,学习给狗狗梳毛洗澡

这两个项目都非常难进。首先要表现非常好,第二是成绩要好,要拼学分才能进去的。因为进入这两个项目之前,她们要先完成一些预修的课程,不像考大学那么难,但是需要一些努力。

每个人都有一个指导员,参与这两个项目,需要负责她们的指导员推荐,要保持一定时间记录良好,没有在监狱里面被惩罚过,甚至可能比减刑要难。

还有一个项目是飞行器工程技术,出狱以后可以做飞机的保养和维修。

这个项目,在我们这读完毕业,出狱前就已经有人下聘书了。大概两个礼拜前,我见到一个病人。她是上个月出狱的,跟我说已经有录用书了,其中一个是波音。

听到这种消息,我非常开心。这些人能够不再走回原路,能够有正常的生活,出去以后展开新的人生篇章,也许永远都不会再回来。那样送他们走,我是很开心的。

我经常跟病人说,我希望永远不要在这里再见到你,也许哪一天我在超市里撞见你,但是我不希望再在这里看到你。

监狱之外,西雅图全乱了

监狱是整个系统的一部分。左右着监狱福利待遇的,是华盛顿州当地的政治风向。

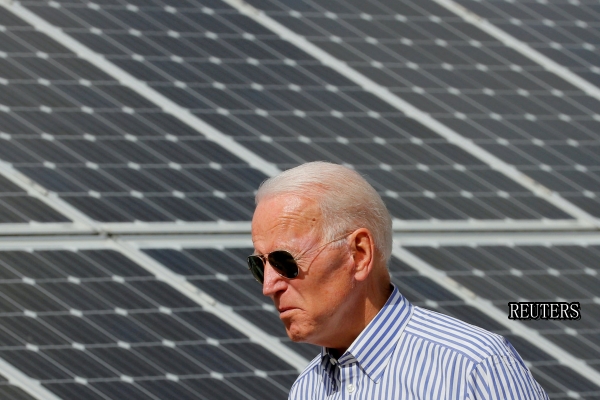

华盛顿州最大的城市是西雅图,这里是深蓝州,民主党执政,自由派的大本营之一。

在保守派共和党掌控的红州,有很多无家可归者,过得不怎么舒畅,就搬到这里来了,搞得城市非常狼藉,随处可见扎帐篷的无家可归者,走在旧城街上,很难避开这些随处躺平的人。

这里气候好,夏天不是特别热,冬天也不是特别冷,他们在这里扎帐篷,不会冻死,也不会晒死。

华盛顿州对无家可归者特别宽容,在首府奥林匹亚,有一栋白色穹顶建筑,是州政府的办公楼,号称小白宫。在小白宫外面距离不到500 米的位置,就是一片无家可归者的帐篷营地,州长每天上班就从他们营地面前走过。

西雅图老城区,流浪者的帐篷营地

要是在其他地方,怎么可能容忍无家可归者在政府机要的建筑周围扎营?但华盛顿州就是这么自由。他们认为扎营的地方属于公众场所,谁都可以去。

有一次我在附近散步,隔着花坛的树枝,我看到在帐篷营地门口有人给自己注射毒品。

为减少吸毒过量死亡,尽量控制HIV和丙型肝炎传播,华州政府建立了许多安全吸毒站,里面有医护人员,看着瘾君子注射毒品不得干预,一旦吸毒过量立刻抢救,还要给瘾君子提供无菌的针筒和回收针筒服务。

之所以这样做,是当地政府要标榜自由主义。华盛顿州这几年的人口增长非常快,把房地产越捧越高,很多外州的人都过来了,加上这里科技公司又多,高收入人群又多,纳税人有能力能养他们。

2012年,我搬到华盛顿,那时候这里几乎没有无家可归的帐篷,城市的治安也相对良好。

弗洛伊德案发生后,一切都变了。

2020年5月,美国警察暴力执法,致黑人乔治·弗洛伊德死亡,很多城市爆发声势浩大的抗议示威,游行期间夹杂着抢劫和骚乱。

后来涉事的四名警察被判刑,很多地方的警局预算大规模削减,甚至整个部门遭到裁撤,很多警察辞职,本来就稀缺的警力变得若有若无。

华盛顿州的法律规定,750 美元以上的盗窃才能判最低等级的重罪。意思是说,如果盗窃价值750 美元以下,检察官将不会提起诉讼,这就是我们通常说的零元购。

我亲身遇到过一回零元购。那些人拿着枪,从商店里推出两大购物车的商品。店员打电话报警,警车就停在不远处的停车场,警察待在车里,眼看着他们推走两车商品。

在弗洛伊德案以前,遇到抢劫、盗窃商店这些事,警察还会管一管。可是自那以后,警察们不愿意给自己找麻烦,对非暴力性质的案件几乎不插手。

这些抢劫商店的,都是小混混,他们图财不害命,心里也都清楚,一旦开枪就属于暴力事件,性质完全变了。真正的亡命徒瞧不起零元购。

那家商店我再也没去过,听说没过多久就关门了。

我有一个病人以前在药店工作,去年零元购,导致她的店损失160万美金,今年总公司关掉了她的店。像这样关张的商店,在西雅图老城区比比皆是,派克市场和唐人街附近的商场和沿街商铺是重灾区。

我和周围的朋友越来越不愿逛街,东西都在网上买。网购又进一步导致实体店的破产。

街上遍布流浪者的帐篷

很多人对当下的环境感到不满,觉得这座城市发生的一切过于荒诞了,传统的价值观都在被打破。

可是这样的想法与自由派相悖,“政治不正确”,所以得不到支持。怀有这样的想法,只能搬到红州,甚至离开美国。我有一个同事已经在意大利买了房子,计划三年退休后,离开这个地方。

我住的地方偏安一隅,距离零元购的重灾区较远,还不至于考虑离开。可是抢劫什么时候蔓延到我家,谁也说不清楚。

不禁枪、不禁毒,就会越来越混乱,这是必然趋势,是自由没有约束的结果。

监狱成了社会最后的希望

在这些背景下,监狱变成了现在这样,从惩戒人的地方,变成了奖励人的地方。

华盛顿州最后一个被判死刑的人是1997年。那个人已经判了很长的刑期,他在监狱里杀了一个狱警,于是改判死刑。现在这里没有死刑,监狱的负担非常重。

华盛顿州女子监狱满员可以关 800 个人,现在差不多满员,大部分刑期在十年内,也有的判决相当于终身监禁。

整个州十几家监狱基本上都是满的,有的病人进来就住一辈子,是州政府的刚需支出。除非自然死亡,否则要提供吃穿、供其上学,还有医疗费用,甚至连上百万美元的变性手术也由政府出钱。

在他们后面,还有源源不断新的犯人进来。这些公共负担,最后都是我们这些纳税人养。

这些年监狱的待遇越来越好,尤其是民主党执政时期,他们希望社会能接纳刑满释放人员。

监狱里学习园艺的花房

今年白宫的主题之一,就是施压各大科技公司,让他们招聘刑满释放人员。我闺蜜是微软的人力资源,今年已经去白宫领了三次指标,同去的还有亚马逊、脸书、苹果、谷歌和波音的人。

没有严厉的刑狱系统,对屡教不改之辈很难起到警示教育作用。犯罪成本太低,使得很多人法律意识淡薄,认为违法不是什么大不了的事。

而充满矛盾的是,对于现在的系统来说,高福利的监狱又成了犯人们唯一获得正向引导的地方,不然他们是一点转变的可能也没有了。

女性犯罪往往和父母缺失、心理创伤、被虐待和童年不幸紧密相关。我们的工作常常是re-parenting ,中文相当于“再造父母”。如果她们在这里的时间足够长,最后结果是很不错的,甚至可以脱胎换骨与过去翻篇。

居住在母婴楼里的那些母亲,大部分都是瘾君子。在监狱里,孩子和妈妈吃得好,不吸毒,不用担心居无定所,不会挨饿受冻。孩子出生就有各种营养,还有专门的儿科医生,定期给他们做体检。

三岁的时候,孩子要么被妈妈的家人接走,要么被儿童保护组织接走,找到一个领养家庭。母亲有罪坐牢,但这样的福利系统给了孩子一个尽量好的环境,让最早的三年童年,不要受任何创伤。

等到这些女犯出狱后,有稳定的工作、远离暴力、毒品、黑社会,避免她们的孩子来我这里报到,那就是一个正向循环吧。当然这只是我一个美好的愿望。

我的孩子还太小,不太能理解我的工作。但是他知道,他爸爸是心脏科医生,是治疗心脏的。

我说,我治疗的是心的另外一头。

陆彼岸告诉我,去年圣诞节,她家附近一家商场发生了三起枪击案。这让她感觉在监狱里,随时有狱警在身边,甚至比在外面更安全。

这样荒诞的现实,源于一个美好的愿望:每个人都能自由地生活在这个地方。

无家可归者,想待在哪里就待在哪里、罪犯可以接受教育,在监狱里种花养狗、盗窃不够额度,不算犯罪,所有这些政策,围绕着美好的愿望,凝聚为一个理想化的系统。

到了现实里,这些事情就变了味儿。

犯罪成本变得无限低,监狱完全起不到惩戒的作用,导致很多罪犯进来几个月出狱,过几个月再进来,而遭遇抢劫的商店,和普通的市民,成为这套系统的牺牲品。

生活在这里的普通人,不管愿不愿意,都得为这套系统买单,不然就会被扣上“政治不正确”的帽子,或者干脆离开这个地方。可是他们自由生活的权利又在哪里呢?

所有美好的愿望,都必须在现实的泥潭里打个滚,沾一沾尘土与烟火,再来看它到底有多少价值?否则说得再漂亮也无济于事,甚至可能引发更大的灾难。

这也许是陆彼岸的故事给我们带来的启发。